"Mar Morto" - Jorge Amado

Resenha Livro - “Mar Morto” – Jorge Amado – Ed. Record

“... Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiros, os pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias e essas canções. Eu as ouvi nas noites de lua no cais do Mercado, nas feiras, nos pequenos portos do Recôncavo, junto aos enormes navios suecos nas pontes de Ilhéus. O povo de Iemanjá tem muito que contar”.

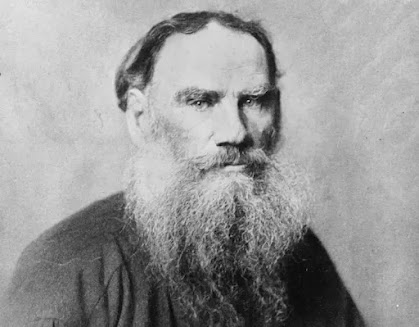

Jorge Amado é também um dos escritores

brasileiros mais conhecido e lidos fora do país – no ano de 1971, por exemplo,

o autor é convidado para acompanhar um curso sobre sua obra na Universidade de

Pensilvânia nos EUA. O que é notável, neste caso, é a forma como o autor

consegue suscitar obras tanto reconhecidas pela crítica especializada quanto

pelo público: em que pese as nuanças que marcam a evolução de sua obra, há

sempre uma abordagem de pessoas e ambientes que realçam aspectos da cultura

popular.

Convencionou-se dividir a

literatura de Jorge Amado em dois grandes períodos.

Uma fase de cunho nitidamente

político ideológico perpassa sua produção dos anos 1930/1940. É deste período

romances como “Cacau” (1932) que descreve a opressão dos trabalhadores rurais

nos latifúndios do sul da Bahia, região na qual o escritor nasceu. É também

nesta primeira fase que o escritor publica o seu famoso “Capitães de Areia” (1937) relato da vida de

menores abandonados que sobrevivem de pequenos atos de bandidagem nas ruas da

Bahia, convivem e descobrem o amor, o sexo e a solidariedade dos oprimidos

desde um trapiche onde se refugiam.

Estes livros se situam num

movimento literário conhecido como segunda fase do modernismo, de cunho

nitidamente regionalista e com um forte acento na denúncia das iniquidades

sociais. Andam num sentido semelhante aos romances de Graciliano Ramos, Rachel

de Queirós e José Lins do Rego. No caso de Jorge Amado, especificamente, os

mais humildes e oprimidos são erigidos na condição de heróis, seja os

trabalhadores rurais do cacau, seja os “bandidos sociais” do trapiche, para

usar a terminologia do historiador Eric Hobsbawm.

A segunda fase da produção

literária do escritor baiano se relaciona com uma reorientação política. Teve

como eixo a ruptura de muitos intelectuais com o movimento comunista no

contexto do XX Congresso do PCUS no ano de 1956, quando Nikita Kruschev denunciou

aquilo que caracterizava como os “crimes do stalinismo” – na prática, tratava-se

do marco inicial da restauração capitalista da União Soviética. São desta segunda fase romances não tão

abertamente ideológicos como “Gabriela Cravo e Canela” (1958) e “Dona Flor e

Seus Dois Maridos” (1966).

Apesar de “Mar Morto” (1936) ser

uma obra da juventude de Jorge Amado, foi por ele considerado o seu melhor

romance.

A história dos homens que vivem

no mar, transportando mercadorias nos seus barcos a vela (saveiros), em condições

de extrema pobreza e sujeitos ao risco de uma tempestade leva-los à morte,

remonta à preocupação do escritor com a

vida e a luta do povo e dos trabalhadores. Mas, o componente político não

compromete a qualidade literária da obra.

A grandeza do escritor reside

justamente nessa capacidade de expressar a luta de classes sem o fazê-lo por

meio de proselitismo partidário ou até mesmo com uma intenção de agitação e

propaganda em torno de determinada ideologia. Com esse arranjo, suas histórias

são factíveis, a conduta dos personagens, ainda que heroica em determinados

momentos, não se revela como algo não plausível.

O protagonista da história

chama-se Guma, mais um daqueles muitos homens do cais. O seu pai sofrera o

destino irremediável daqueles marinheiros: morrera num naufrágio do seu Saveiro

para o encontro inevitável com Iemanjá, a divindade protetora dos marinheiros.

Sua mãe foi uma prostituta que, sem condições de cuidar do filho, deixou-o aos

cuidados de um Tio, também marinheiro, que ensinou à Guma desde menino a

pilotar o barco de vela, chamado simbolicamente

de “Valente”.

O que caracteriza aqueles homens

do mar é a coragem. E a experiência de

viver o amor e a vida em geral de forma intensa.

A coragem reside na formação para

um trabalho em que estarão sempre cercados pelo risco da morte. São as

tempestades repentinas e os ventos que destroem os saveiros e levam seus

condutores ao encontro de Iemanjá. Além disso, Guma e os demais são desde

criança levados ao trabalho no mar. Apenas frequentam poucos anos de escola

para apenas aprender de forma rudimentar a escrever o seu próprio nome. Já aos 10

ou 11 anos de idade, abandonam o estudo para cumprir o seu destino. Reproduzem

um ciclo que vem dos seus pais e avós. Tornam-se por isso homens antes do

tempo.

Além disso, os homens do cais

vivem o amor de forma intensa. Passam temporadas em viagens e quando retornam à

família, amam suas mulheres como se não houvesse amanhã. Afinal, nunca saberão

o dia em que não retornarão.

Não encaram essa fatalidade com

revolta, nem tão pouco com resignação. Trata-se de predestinação, vista por

eles em seu caráter heroico. Todos aqueles homens sabem que o seu destino é perecer

nas águas do mar. O tio de Guma, uma exceção à regra, envelhece até esgotar

suas forças para conduzir o saveiro. Perecer de velhice, sem cumprir o seu

destino de marinheiro, é motivo de tristeza àqueles homens.

A dimensão política da obra se

revela na exposição das condições de vida dos trabalhadores do mar. Os

marinheiros quando naufragam obrigam suas esposas a sobreviver da prostituição ou

do trabalho precário nas fábricas. O baixo preço pago pelas viagens levam-nos em

determinado momento a cogitar a greve geral. Há ainda na história dois

personagens oriundos de uma pequena burguesia que aderem e defendem os

interesses dos trabalhadores. São os intelectuais que gravitam em torno da luta

social.

Dona Dulce é uma professora de

escola primária, ensina os meninos que dentro de pouco tempo abandonarão ao estudo

para o trabalho. Acredita que haverá no futuro um grande milagre que trará a

redenção do povo: sem atribuir nome a esse milagre, o leitor facilmente

compreende essa esperança com o advento do socialismo. Outro intelectual é o

Dr. Rodrigo, um médico que renuncia a riqueza e a vida confortável do trabalho

na cidade para viver no cais, lado a lado com os trabalhadores, ajudando-nos

com dinheiro e medicando o povo de forma gratuita.

“Mar Morto” é também uma história

de amor.

As mulheres dos marinheiros vivem

um triste destino: esperam a cada noite de tempestade a notícia da morte dos

seus maridos.

Lívia, a companheira de Guma, é

uma delas. Contra a vontade da família, casa-se por amor sincero. Em toda a

história, passa pela não aceitação do destino que leva os trabalhadores ao

encontro inevitável com Iemanjá. No início do casamento, busca até mesmo

acompanhar Guma nas suas viagens no navio. E o amor de ambos enseja pela

primeira vez um sentimento de medo em Guma: nas viagens em que está acompanhado

de Lívia, experimenta um novo sentimento de temor de um naufrágio, que agora arrastaria

consigo a sua companheira.

A morte heroica do protagonista

no final da história traz-nos a revelação de que Lívia não fora simplesmente uma

companheira de Guma. Na busca pelo corpo do marido, a história termina com a

sugestão de que Lívia nada mais fora do que uma materialização de Iemanjá, também

conhecida pelo povo como Janaína. A vida no mar os uniu e a morte no naufrágio

do barco “Valente” os reuniu.